最近重庆的风裹着桂香往脖子里钻,我妈在电话里笑着说“昨天炖了萝卜汤,你爸喝了两大碗”,可转头我翻她的微信聊天记录,凌晨两点的搜索框里,停着一行没删的字:“糖尿病能吃煮玉米吗?”

这不是我第一次碰到这样的“矛盾”。上周去社区采访,楼下张阿姨攥着药盒跟我说:“我家老头有高血压,总说‘药吃不吃无所谓’,可前天我起夜,看见他在阳台翻说明书,眼镜片上全是哈气。”而国家卫健委刚公布的一组数据,把这些“藏起来的担心”摊开在眼前——我国60岁及以上老人里,75.8%至少患一种慢,高血压患病率高达49%,可控制率只有可怜的7.6%。更扎心的是,截至2024年底,全国60岁以上人口已经破了3.1亿,再过10年,这个数字要冲4亿,“慢”早不是“老年病”的代名词,是咱爸妈藏在“我没事”背后的“日常战”。

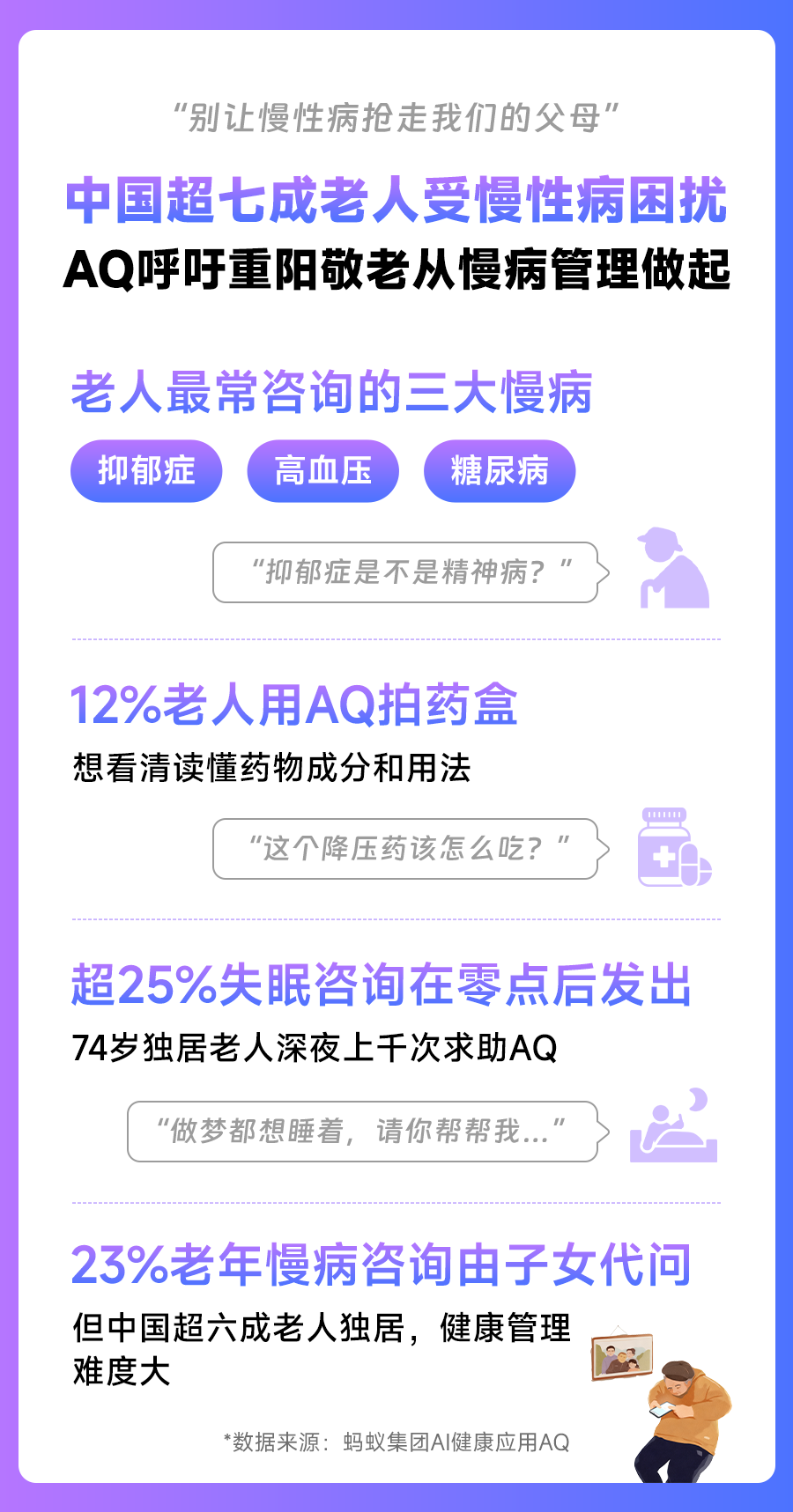

那些凌晨的搜索框,藏着爸妈最沉的心事前阵子跟蚂蚁集团AQ健康应用的医生团队聊天,他们说过一个印象深刻的案例:有位成都的老爷子,两个月里跟AI对话了1200多次,翻来覆去就问“冠心病半夜疼怎么办”“ sleeping pill能吃吗”。直到后来子女发现,老人每晚只能睡1-2小时,这些话他从没跟儿子提过——就像我妈总说“手机我会用”,可她连“糖尿病食谱”都要翻三遍才敢存。

AQ的数据更让人揪心:25%的老年慢病咨询发生在凌晨零点后,有的老人会反复拍药盒让AI读成分,有的会用语音问“我这个血糖值会不会死”。这些藏在深夜里的搜索,不是矫情,是爸“体面”——他们怕白天打电话影响你上班,怕说“不舒服”让你操心,只能把疑问揉成凌晨的字节,发给不会嫌麻烦的AI。

空巢里的慢病:不是治不好,是“没人盯着”上周社区的“银龄课堂”上,有个独居的王伯伯举着手说:“我总忘吃降压药,有时候想起已经是下午了,干脆算了。”旁边的阿姨接话:“我家那口子,上次把降糖药当成维生素吃了三天,要不是社区医生上门,还不知道呢。”

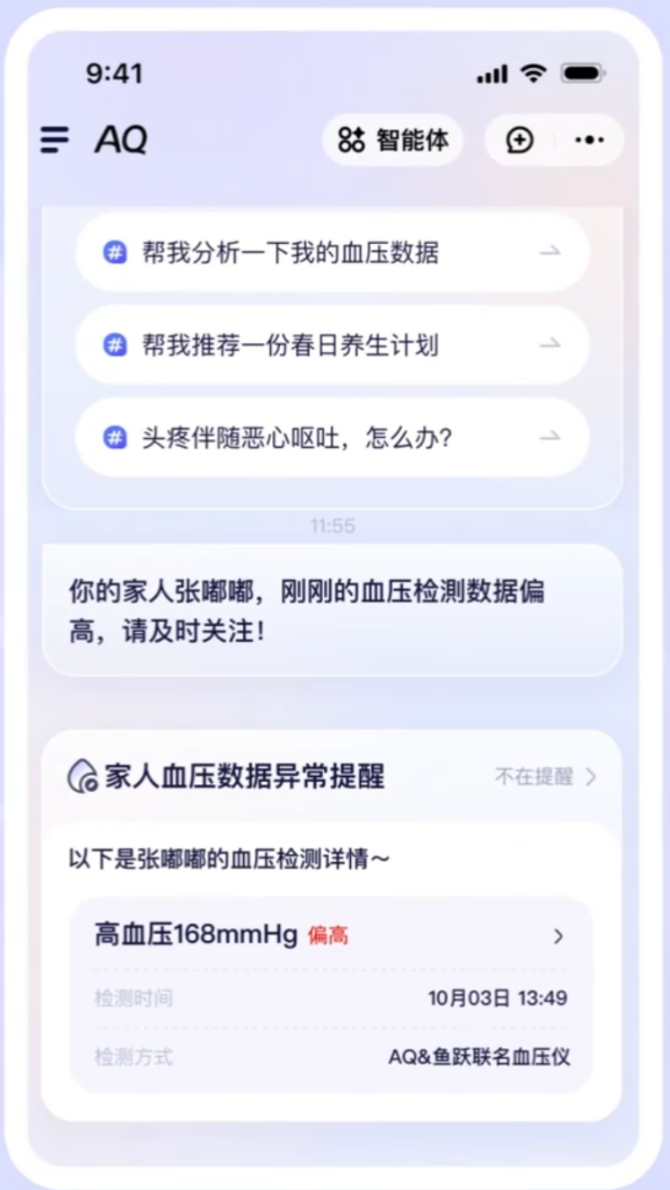

这不是个例——相关统计说,我国超8成老人经常忘吃或漏吃药,不到1/5的老人了解慢病康复服务。更现实的是,超6成老人独居或仅与配偶同住,子女远在他乡,就算想管,也看不到“爸妈把药藏在抽屉最里面”的细节。我同事小吴的经历很典型:她在深圳上班,上个月突然接到AQ的预警消息——她爸的血压飙到158/92。等她赶回家才发现,老人已经偷偷停了半个月的药,理由是“吃多了怕伤肾”。

科技不是“替代”,是把“担心”变成“有数”好在现在有越来越多的办法,能帮子女补上“不在身边”的缺口。比如AQ的“拍一拍”功能,老人拿手机拍血压计、血糖仪,系统就能自动解读数据,异常了直接给子女发消息;还有AI血压计,能生成每周的健康周报,小吴现在每周一早上,都会准时收到爸爸的血压曲线——“以前我总问‘妈,爸的血压怎么样’,现在直接看报告,心里踏实多了。”

还有用药提醒同步功能,我妈现在的手机和我绑在一起,每天早上9点,我俩的手机同时响:“该吃降压药啦。”她总说“麻烦”,可上周我回家,看见她把提醒声音调得特别大——其实爸妈要的,从来不是多高级的科技,是“你就算不在家,也没忘了我”的安心。

昨天我陪妈去社区体检,她攥着体检报告跟我说:“你看,血糖比上个月降了0.3。”我翻她的手机,看见AQ里存着我给她设的“每周三测血糖”提醒,还有她拍的玉米照片——备注是“丫头说能吃半根”。

其实重阳节的意义,从来不是买盒月饼送束花,是让爸妈知道:你的“没事”,我能听懂;你的“担心”,我能接住。慢是场慢功夫的仗,比“三高”更熬人的,从来不是病本身,是“不敢说”的隔阂,是“看不到”的慌张。科技能搭座桥,可桥那头,得有我们的脚步——比如今晚给爸妈打个电话,不是问“吃了吗”,是说“妈,你上次说的那盒降压药,我帮你查了,没问题”;比如周末回家,手把手教他们用“拍一拍”功能,不是“你怎么这么笨”,是“我教你,以后不用怕麻烦我”。

毕竟,最暖的健康守护,从来都是“科技帮我盯着,我帮你想着”。就像我妈常说的:“有你记着我的药,比什么补药都管用。”

(本文仅为健康科普,具体治疗方案请咨询专业医生)