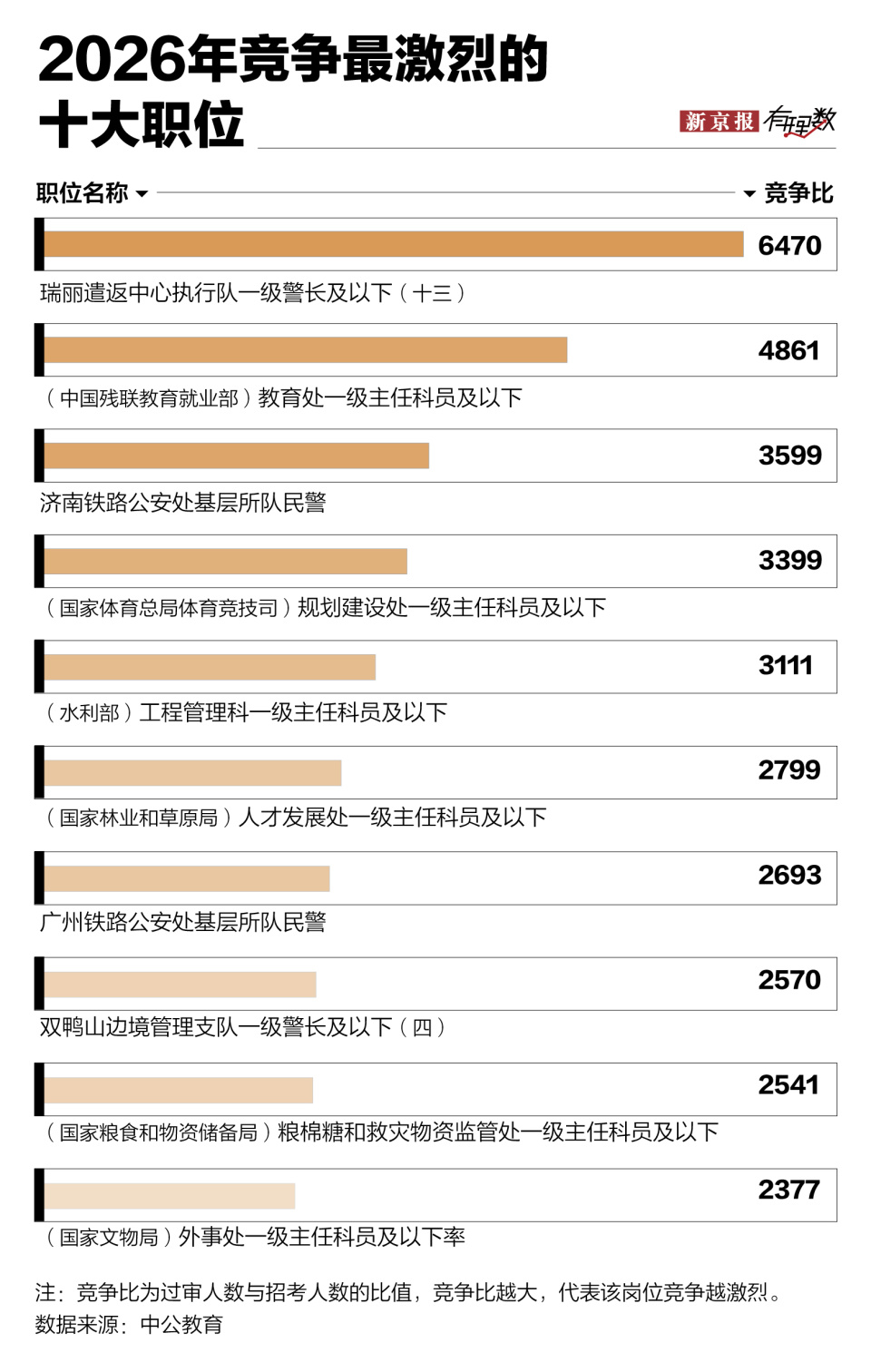

凌晨三点,我在书房改这篇国考的稿子,手机突然震了——是去年一起跑过省考的小夏,她发了张岗位报名截图,备注里的字带着点崩溃:“罡哥你看,我报的瑞丽那个岗位,已经6470人过审了。”

截图里的数字像根细针,扎得人心里发紧。要知道,这个“瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三)”的岗位,只招1个人啊。

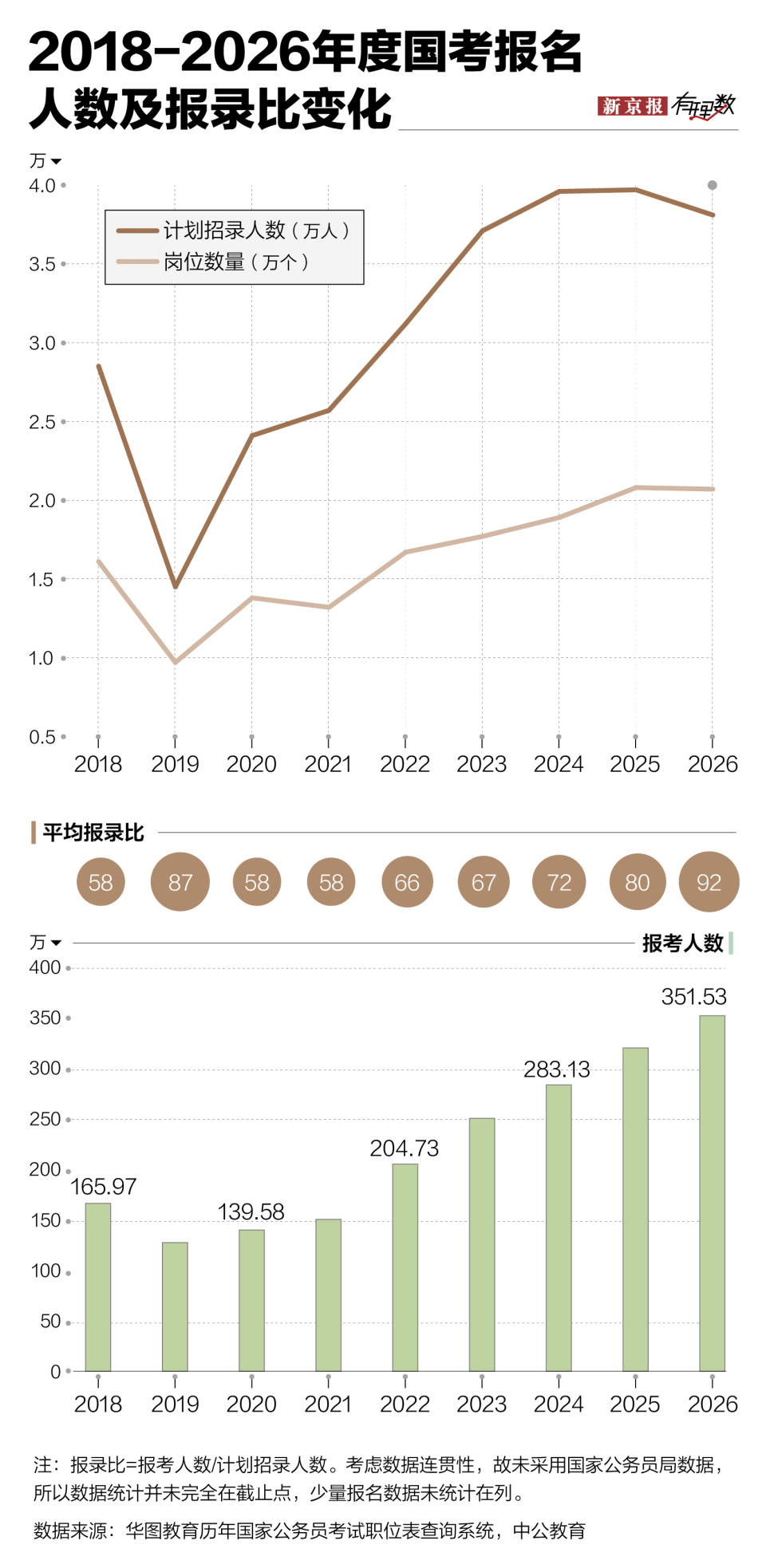

今年国考的“卷”,早就不是新闻里“报录比创新高”的抽象概念了,是真真切切扎进每一个考生心里的“数字焦虑”:371.8万人通过资格审查,计划招录38119人——近100个人抢一个位置,这是近10年来最“卷”的一次。

为啥会这么卷?说穿了就是“两头挤”:一边是岗位在缩,今年招录人数比去年少了4%;另一边是“参赛池”突然扩大——报考年龄从之前的35岁放宽到38岁,2026年应届硕士、博士更是能到43岁。不少之前卡在“35岁门槛”外的职场人,终于拿到了“入场券”,这一放宽,直接把报名人数推上了新高峰。

就像小夏报的那个瑞丽岗位,能吸引6000多人不是没道理。我翻了岗位表才明白:它要的是教育学类本科,但不卡学前教育、小学教育这些小专业,还仅限女性,没有基层工作经历和户籍限制。对学教育的女生来说,这简直是“救命稻草”——要知道,今年税务系统招25004人(占了总招录的65.6%),但教育学类里,学前、小学教育根本不让报。小夏去年省考因为专业限制连名都没报上,今年终于遇到个“不挑小类”的岗位,哪能不拼?

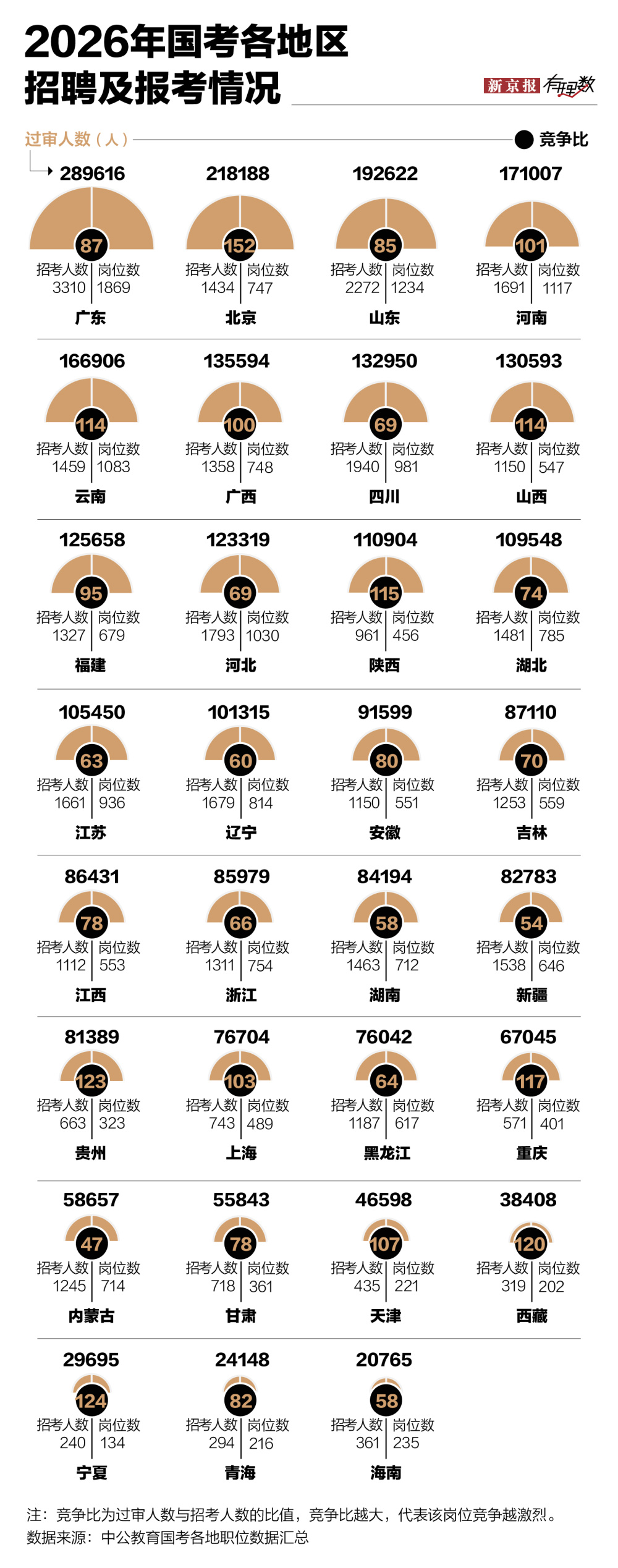

地区的竞争也透着“烟火气”。广东还是“报考大户”,过审29万人,说到底是岗位多——常年招三千多人,今年也没减;北京倒反过来,招考人数从去年的1896人降到1434人,可报名的人没少,还涨了1000多,直接把竞争比推到全国前列——毕竟中央部委大多在北京,户口难拿,但架不住大家想挤进去;而内蒙古、新疆这些地方,竞争比才47:1、54:1,不是岗位差,是报名的人相对少,比如内蒙古招1538人,过审才5.9万,比广东零头还少。可你以为偏远地区就好考?错了,贵州、宁夏、西藏的竞争比都超过120:1,比北京还卷——大家都觉得“偏远地区分数低”,结果一窝蜂扎进去,反而把竞争比抬上去了。

昨天跟几个考公的朋友聊天,观点差得能吵起来:36岁的老张做了8年互联网运营,拍着大腿说“年龄放宽是好事,我终于能报了”;刚毕业的小周学计算机,盯着税务系统120:1的报录比骂“更卷了,应届生本来就难”;还有做销售的老陈说得实在:“不是想考公,是怕失业——公务员的稳定,是私企比不了的。”

其实,考公的“卷”,从来不是因为“体制内有多好”,而是大家对“稳定”的需求太迫切。就像我楼下卖早餐的阿姨说的:“我儿子在私企做销售,每个月业绩压力大得掉头发,要是能考个公务员,至少不用怕裁员。”

可反过来想,如果我们的就业保障更健全,职业评价更多元——比如私企也能有稳定的社保、合理的晋升通道,谁还会挤破头去抢那3万个岗位?毕竟,不是每个人都想做“体制内的螺丝钉”,大家想要的,不过是“不管做什么,都能有尊严、有保障”罢了。

凌晨四点,小夏又发了条消息:“罡哥,我买了 tomorrow 的网课,再拼最后一把。”我盯着屏幕,突然想起去年省考结束,她蹲在考场门口哭的样子——今年的她,眼里多了点光,可那光里,又藏着多少无奈呢?

或许,我们该讨论的不是“国考有多难”,而是“怎样让每个人的选择,都能更从容一点”。